| 源氏物語五十四帖は「桐壺」に始まり「夢浮橋」に終わる大長編恋愛小説。光源氏を中心に四代にわたる話しで、登場人物は四三〇人に及ぶ。第一部三十三帖では、光源氏誕生から幼年期の亡き母への慕情、青年時代の恋の遍歴、運命の喜憂を共にする栄華の絶頂期に至る、光源氏39歳までのドラマが描かれている。そのストーリーを追ってみよう。 |

| 千年の古典 源氏物語 |

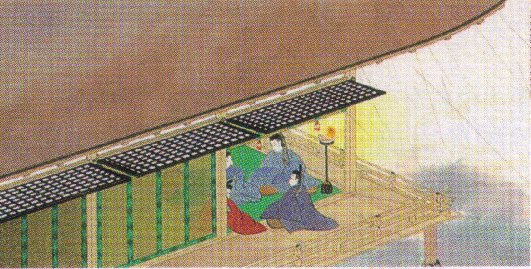

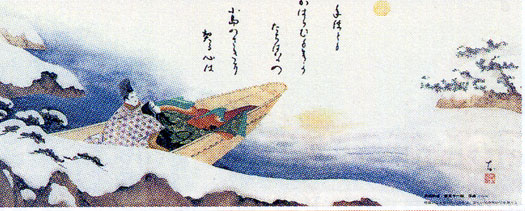

| 第一帖「桐壺」(きりつぼ) |

|

限りとて 別るる道の 悲しきに

いかまほしきは 命なりけれ |

| 桐壺が死を前にして帝との別れを詠んだ歌。 |

| この世の最期となり、あなたとお別れするのは悲しい。死出の旅路を行くのではなく、もっと永く生きていたいと思うのにの意。 |

| 時の帝・桐壺帝は後宮の美女の中から、身分は高くはない桐壺の更衣に心深く動かされ、寵愛を重ね、やがて玉のような御子が生まれた。帝の一途な愛は、他の后達の羨望を集め、嫉妬から執拗な嫌がらせを受けるようになる。桐壺は陰湿ないじめに身体を蝕み、衰弱して宮中を退出した。光源氏三歳の夏、うだるような暑さの中、桐壺は消え入るように死んでいった。 |

| 母亡き後、宮中で幼い日々を過ごす若宮は、皇子でありながら親王から臣籍となり、源氏の姓を与えられた。それは渡来の観相家に若宮を占わせたところ、一目見るなり稀有な相に驚き、若宮は帝王の相であるが、帝になれば災難から逃れられないと予言されたからであった。この後、光り輝く美しさ故に光源氏と称され、光る君と呼ばれることになる。 |

|

桐壺の死の悲しみに泣き暮れる帝の元に、桐壺の生き写しで類まれな美しさの藤壺の女御が入内し、帝の寵愛を受けることになった。光源氏は藤壺に母の面影を追い、藤壺も美貌と才知に輝く光源氏を可愛がる。光源氏は藤壺が亡き母に生き写しと聞かされるうちに、恋心を抱くようになる。

|

| やがて、光源氏は十二歳で元服し左大臣の娘・葵の上を妻とする。藤壺と同席することも許されなくなり、悶々と過ごす日々が続く。継母に対する思慕の情は、異性として意識する切ない恋心に変化し、後に義理の母と子の関係を越えることになる。美しい母の面影を追って、女性遍歴を繰り返す源氏物語の始まりである。 |

| 第二帖「帚木」(ははきぎ) |

|

| 夏は陰陽道でいう物忌みの季節。光源氏十七歳の雨の夜、宮中で宿直(とのい)する源氏の部屋に「頭中将」(とうのちゅうじょう:正妻・葵の上の兄)ら源氏の親友が集まり多彩な女性談義を行う。「雨夜の品定め」のシーンだ。源氏は義理の母・藤壺への想いで口は重いが、中流層の女性に思いがけず魅力的な人がいるという、頭中将の話に興味を持つ。 |

| 翌日、宮中からの岐路、方違え(かたたがえ)で道筋を変える為に訪れた紀伊守(きいのかみ)邸で、紀伊守の父の後妻「空蝉」(うつせみ)に出逢う。夫の不在中、源氏は衝動に駆られ強引に空蝉と契ってしまった。源氏は空蝉の慎み深さに心魅かれ、召抱えた空蝉の弟に手引きをさせ、再度の逢瀬を諮るが拒まれる。 |

第三帖「空蝉」(うつせみ)

|

|

|

空蝉は源氏の甘味な魅力に惹かれながらも、人妻であり身分の違いゆえに悩み、自制して靡(なび)こうとしない。ある夜、源氏が深夜に忍び込んだことを察知され、上着の小袿(こうちぎ)を脱ぎ捨てて逃げられた時は、咄嗟(とっさ)に隣に寝ていた軒端荻(のきばのおぎ)と契り、脱ぎ残された空蝉の薄衣を持ち帰った。拒絶された哀しみに空蝉への想いが深まり、残り香に空蝉を恋う光源氏であった。

(*空蝉はセミのぬけがらのこと)

|

| 第四帖「夕顔」(ゆうがお) |

|

|

光源氏が「六条の御息所(みやすどころ)」という女性の許へ足繁く通っていた夏の夕暮れ、病気の乳母を見舞った時、隣家に咲く夕顔の白い花が目にとまり、一房を求めた。粗末な佇(たたず)まいに似ず、扇に歌を添えてきた女「夕顔」に興味を抱く。女の素性を問わず自らも明かさず、何度かの逢瀬で愛を深めていった。

|

| 八月十五夜、夕顔の邸(やしき)で甘い時を過ごし、翌朝、廃(すた)れた邸に夕顔を誘った。人気のない廃院におびえながらも、いじらしい姿に源氏は感動する。ところが、宵過ぎに、源氏は不思議な夢で目を覚ますと、物の怪が夕顔に取り付き、やがて夕顔は息絶えてしまった。不憫な夕顔の亡骸(なきがら)は、東山の火葬場「鳥辺野(とりべの)」で荼毘(だび)にふされた。東山から吹き渡る風の音に、悲嘆にくれた源氏であった。後日、夕顔の素性が明らかとなり、親友・頭中将の愛した人であったことを知る。 |

| 第五帖「若紫」(わかむらさき) |

|

|

(若紫との出会い)

|

|

源氏が十八歳の春、病気治療のために洛外にある北山の僧侶を訪ねた。洛中に比べ遅咲きの桜が盛りの夕暮れ、源氏は柴垣越しに気品のある尼君と、一人の少女に目が釘付けになった。かごに入れていた雀を犬が逃がしてしまった、と泣く幼い可憐な姿にはっと息を呑み、心が激しく動いた。少女は源氏が恋慕う義母の藤壷に似ているのだ。それもそのはず、僧侶から少女が藤壷の姪であることを知らされた。少女の父は藤壷の兄に当たり、母を早く喪い、祖母の尼君に育てられていた。不運な少女の身の上を知った源氏は、僧侶と尼君へ、少女を引き取りたいと申し出たが、そんな唐突な話が通るはずがない。源氏は失意のうちに下山したが、少女への思いを募らせ悶々とするのであった。

|

| (藤壷との禁断の恋) |

| 同じ頃、藤壷は病気のために宮中から里下がりしていた。源氏は藤壷に似た少女に出会ったことで気持ちを抑えられず、燃え盛る心で病気の藤壷を訪ねて行き、ついに藤壷と束の間の逢瀬を遂げてしまった。二人の間の愛はまさに禁断の恋、このまま夢の中に消えてしまいたいと願う源氏であった。やがて、藤壷は源氏の子を宿したことを知る。後の冷泉帝である。 |

| (若紫を迎える) |

| 晩秋、少女を育てていた祖母の尼君が他界し、少女は父の兵部卿宮に引き取られるところを、源氏が先んじて、密かに自邸の二条院に迎えてしまった。源氏は少女に藤壷の面影を見ながら、愛しさに胸をふくらませるのであった。その少女こそ「若紫」、源氏生涯の伴侶となる「紫の上」である。 |

| 第六帖「末摘花」(すえつむはな) |

|

|

源氏は儚(はかな)く先立った夕顔が忘れられない。あのような気兼ねのいらない女性に、再び巡りあいたいと願う源氏は、宮中に仕える大輔命婦(だいふのみょうぶ)という女官から、亡き常陸宮の姫君が寂しく暮らしているという話を聞いた。梅の香の匂う朧月夜に、命婦の手引きで邸を訪れ、密かに姫君が爪弾く琴の音を聞き、その帰り道、後をつけていた親友の頭の中将に姫君のことを知られてしまう。互いにからかいあいながら、姫君への恋の争いに二人の気持ちは燃え、姫君に恋文を送るが、どちらにも返事がない。源氏はつれない扱いに興ざめするが、頭の中将に負けたくない想いは募る。その秋、源氏は命婦に手引きをさせ、心を許さなかった姫君とついに契りを交わした。しかし、姫君がまともに受け答えもできない世間離れと知った源氏は、失望し次第に足が遠のいていく。

ある冬の寒い朝、源氏は雪明かりに照らされた姫君の異様な醜貌を見て驚いた。末摘花(紅花)のように、赤く長い鼻が垂れていたのだ。しかし、窮乏生活の不憫な姫君に、かえって哀れみの情が湧き、実生活の援助を心に決める源氏であった。

|

| 第七帖「紅葉賀」(もみじのが) |

|

|

紅葉の美しい頃、桐壺帝は身重の藤壷を楽しませるため、宮中で舞楽を催した。源氏が頭の中将を相手に舞った青海波は、一同の賞賛を浴び、藤壷も胸中に複雑な想いを秘めながら感動せずにいられなかった。

年があけた春、出産が遅れていた藤壷に不義の王子が誕生した。後の冷泉帝である。源氏に生き写しにもかかわらず、何ら疑いを持たない桐壷帝の喜びように、内心は源氏との密通が露見しないかと、不安にさいなまれる藤壷であった。

その秋、桐壺帝は皇子を東宮(皇太子)にするため藤壷を中宮にし、源氏は東宮の後見役として参議に昇進した。

|

| 第八帖「花宴」(はなのえん) |

|

| 翌春、宮中南殿の桜の宴が催され、再び源氏の舞や詩が人々を驚嘆させた。宴が果て、源氏は朧月の風情に誘われ、酔い心地で藤壷の近くをぶらついていたところ、皇后や中宮が居る弘徽殿の戸口が開いているのに気付き忍び入った。そこへ「朧月夜にも似るものぞなき」と唱えながら近づく女の袖を、源氏は咄嗟(とっさ)にとらえ、一夜をともにした。源氏は女の名を聞かぬまま、扇を交換して立ち去った。その女は源氏の兄(後の朱雀帝)の妃として入内する予定の、源氏と対抗する右大臣の姫君(朧月夜)であった。 |

|

藤の花の咲く頃、右大臣邸の花の宴に招かれた源氏は、その夜、酔いに紛れて扇の主を探すと、源氏とのはかない逢瀬にため息をつく朧月夜の君との再会を果たした。後に、朧月夜は源氏との関係が知られ、入内できなくなる。

|

| 第九帖「葵」(あおい) |

|

| 桐壺帝が譲位し、朱雀帝へと世は移る。伊勢神宮に奉仕する斎宮に、六条御息所の姫君が選ばれ、賀茂祭の前に禊の儀式が行われた。当時、都の祭りは「賀茂祭(葵祭)」をさし、光源氏が行列に加わるとのことで、一条大通りには物見車がひしめいていた。源氏の正妻・葵上は身重であったが見物に出かけた。 |

| 一方、源氏の冷たい態度に耐えかねる六条御息所も、うさ晴らしにお忍びで、出かけて来た。ところが、正妻・葵上と見物場所争いとなり、御息所の車は葵上の従者に後ろへ追いやられてしまった。御息所は深く傷つき、屈辱に打ちひしがれた怨念は、いつしか物の怪(生霊)となり、出産をひかえた葵上に取り付き、男児出産の喜びも束の間、葵上はあっけなく急死してしまった。源氏は葵上の死を悲しみ喪に服していたが、喪が明け二条院へ帰ると、すっかり大人びた紫の上に満足し、やがて二人は新枕を交わした。 |

| 第十帖「賢木」(さかき) |

|

|

その秋、源氏との仲に絶望し、嵯峨の野宮で潔斎の日々を送る六条御息所を源氏が訪れ、別れを惜しんだ。冬になり、桐壺院が崩御された。桐壺院は藤壷第一皇子の東宮の安泰と源氏に後見を遺言していたが、源氏の政敵・右大臣一派の権勢は強まり、源氏を囲む状況は次第に悪化してきた。院の崩御後、源氏は藤壷に愛を迫るが、藤壷は拒み通し、一周忌を機に出家を果たした。翌る年の夏、源氏は朧月夜と密かに逢瀬を繰り返している所を右大臣に見られてしまい、激怒した右大臣は、源氏失脚の謀をたくらむのであった。

|

| 第十一帖「花散里」(はなちるさと) |

|

| 源氏二十五才の夏、亡き桐壺院の女御・麗景殿を訪問しようと思い立つ。麗景殿の妹は「三の君(花散里の君)」といい、かつて宮中で恋の相手として逢瀬を重ねた女で、今は姉妹共に暮らしを源氏に頼り、ひっそりと過ごしていた。 |

| 途中、中川の辺りで、見覚えのある女の家に差しかかり、気持ちが動き歌を届けるが、長い途絶えを恨めしく思う相手は応じてくれず、その場を去る。麗景殿を訪ねた源氏は、夜が明けるまで桐壺院生前の昔を懐かしんだ。昔を思い起こさせる花橘が匂う邸で慰められた源氏は、さりげなく花散里の君が住む西側の部屋を訪ねた。突然訪れた源氏の美しさに、日頃の恨めしさも忘れる想いの花散里であった。 |

| 第十二帖「須磨」(すま) |

|

|

源氏は政敵右大臣一派の不穏な動きを察知し、東宮に類が及ぶことを怖れ、都を離れることを決意。出立に際して、紫の上を始め藤壷や関わりの深い者と別れを惜しみ、三月下旬に須磨へ旅立った。

須磨における世事を離れた暮らしの侘しさは、想像を超えるものであった。都に残した女君達との文通や、琴・和歌で慰められはするが、日ごとに都の恋しさが募ると共に、失意の中に秋から冬へと季節は移ろって行く。

|

|

明石に住む入道は、かねてより一人娘(明石の君)を都の貴人と結ばせたいと願っていた。源氏の噂を聞き、娘に幸運が訪れたことを喜ぶ。

翌春に宰相三位の中将となった元・頭の中将が源氏を訪ねて来て、旧交を温め合う。三月上巳の節句に源氏が禊の最中、にわかに暴風雨に襲われた。翌、明け方に奇怪な夢を見た源氏は、早くこの地を去りたいと願うのであった。

|

| 第十三帖「明石」(あかし) |

|

|

暴風雨は幾日も続き、紫の上から都でも異変があったことを知らせてきた。嵐の静まった夜、源氏の夢に亡き桐壺院が現れ、住吉の神の導きに従い須磨を去れとのお告げがあった。

翌朝、同じようにお告げに導かれた明石の入道が船で訪れ、源氏は明石に身を移す。源氏は「明石の君」と結ばせたい入道の願いを聞き入れ、彼女に文を送るが、身分の違いを思う彼女は容易に応じなかった。

|

|

都では春の異変後、朱省帝は眼病に苦しみ、政敵・太政大臣(元の右大臣)は亡くなるなど、不吉な出来事が続いていた。心の揺れる帝は譲位を願い、周囲の反対を押し切り源氏の召還を決意。

一方、源氏はようやく明石の君を契り、彼女の気高さを知って心惹かれていくが、紫の上の境遇を思い訪問は遠くなっていた。そうした折に都から召還の勅を受け、懐妊した明石の君に愛用の琴を託し、惜しまれながら明石を去った。二年ぶりに帰京した源氏は権大納言に昇進。

|

| 第十四帖「澪標」(みおつくし) |

|

|

帰京した源氏はすぐに桐壺院の追善供養を催す。朱省帝が譲位し、藤壷腹の東宮「冷泉帝」が即位。これに伴い、源氏が内大臣に昇進し、元の左大臣も復帰し太政大臣となる。そうした折、明石の君が女児出産の報せを受けた源氏は、紫の上に打ち明け、姫君として引き取ることを相談するが、紫の上は嫉妬に苦しむ。

その秋、源氏は願解き(がんほどき)で住吉神社へ参詣。偶然にも明石の君も月参りに来ていたが、源氏一行の華美に比べ、見劣りする身分をはかなみ、明石へと引き返した。

その頃、新帝の即位に伴い伊勢の斎宮が交代し、六条御息所母娘が帰京。出家し病に伏していた御息所は見舞いに訪れた源氏に、娘で元斎宮の後事を託し逝去。源氏は元斎宮を養女に迎え、冷泉帝の後宮に入内させようと藤壷の協力をとりつける。

|

| 第十五帖「蓬生」(よもぎう) |

|

|

源氏が都を離れると、関りのあった女性の中でも、とりわけ常陸の宮の姫君「末摘花」の暮らしは窮乏をきわめていった。邸は荒れ、頼みの侍従も去り、父宮の遺品を求める者もいたが、手放そうともせず、和歌や物語に心をまぎらわす古風な暮らしをしていた。宮家に恨みを持つ叔母は、娘の侍女にと、また夫の赴任先大宰府へと連れて行こうと言葉巧みに勧めて来たが、邸を離れようとはせず、源氏の再訪を信じて待つ末摘花であった。

源氏は帰京後も邸を訪ねることはなかったが、翌春、花散里を訪ねる途中、偶然に邸を通りかかり、ふと末摘花を思い出し立ち寄った。蓬(よもぎ)が生えるほどに荒れた邸で、貞節を守り通し、源氏を待ち続けた末摘花の一途な心を知り、末長い庇護をと心に誓う源氏であった。再び邸は生気を取り戻し、この後、二条東院で安穏な日々を送ることになる。

|

| 第十六帖「関屋」(せきや) |

|

|

東国の任地に夫と共に下っていた空蝉一行は、任期を終えた夫と上京する途中、偶然にも逢坂の関で、石山詣に向かう源氏の行列と出会わせた。源氏一行の華やかさは、今をときめく威勢を誇っていた。源氏は空蝉の弟の右衛門佐(元・小君)を介して歌を交わし、昔日を懐かしむ。この後、夫に先立たれた空蝉は、こともあろうに継子の河内守(かつての紀伊守)から言い寄られたことに嫌気がさして、ついに出家してしまった。

|

| 第十七帖「絵合」(えあわせ) |

|

|

「六条御息所」の娘で元斎宮の将来を託された源氏は、元斎宮を養女とし、冷泉帝の後宮に入内させ、「斎宮(梅壺)の女御」と呼ばれることになった。冷泉帝の後宮には、既に権中納言(元の頭中将)の娘・「弘徽殿女御」が入内しており、この後、二人の女御が帝の寵愛を競うことになる。

|

|

絵を好む帝が、絵に秀でた「斎宮女御」に心惹かれるようになると、権中納言は当代の名手に優れた絵を描かせて献じ、源氏も秘蔵の名作を取り揃える有様。ここに斎宮方と弘徽殿方とが相対する絵合わせが行われることになった。斎宮方の古い物語の絵に対し、弘徽殿方は新しい物語の絵で競い合ったが、勝敗つけられず、源氏の提唱で後日、帝の御前での再開となった。今回も優劣つけがたい絵が揃い、勝敗の判定は難しかったが、最後に源氏の須磨へ流離の日記絵が出され、斎宮方の勝利を導いた。この時の判者は源氏の弟宮・蛍兵部で、その夜、二人は父桐壺院を回顧しながら語り合った。

|

| 第十八帖「松風」(まつかぜ) |

|

|

源氏の邸宅二条院に連なる二条東院が完成。西の建物には、かつて宮中で逢瀬を重ねた花散里が迎えられた。東の建物には、明石の君と幼い姫君を迎えようとするが、明石は我が身の程を思い、上京の決心がつかない。明石の入道は娘と姫君の将来を案じ、嵯峨大井に所領の山荘を修築して住まわせることにした。

明石の君と姫君、尼君は大井の邸に移り住んだが、源氏と再会することもなく日が過ぎてゆく。嵯峨大井の風情は、まるで明石の浦を思わせ、源氏が残してくれた琴を奏でると、秋の松風が琴の音に調子を合わせ、感懐ひとしおの明石の君であった。

源氏は嵯峨の御堂での念仏を口実に大井の邸を訪ね、明石の君と再会を果たし、三歳になった娘の姫君と初の対面をした。二夜滞在後に、源氏は自邸に帰り、紫の上に姫君を引き取ることを相談したところ、紫の上は明石の君への複雑な想いがありながらも、生来の子供好きから養育には心曳かれるのであった。

|

| 第十九帖「薄雲」(うすぐも) |

|

|

源氏から、幼い姫君を紫の上の養女に迎える話を聞かされた明石の君は、唐突な話に苦悶しながらも、尼君の勧めもあり、姫君の将来を考えて承知する。ある冬の寒い日、二条院に引き取られた姫君の、可憐で愛らしい姿に、明石の君への複雑な想いは遠のいてゆく紫の上であった。

翌春、藤壷女院が三十七歳で崩御。源氏は山にかかる薄雲を見ながら歌を詠み、深い悲しみにうちひしがれた。冷泉帝は藤壷の加持祈祷僧から、出生の秘密を教えられる。源氏は帝から譲位の意向を打ち明けられたことから、「藤壷」との秘事が洩れたことを感じ動揺する。

|

|

その秋、「斎宮の女御」が二条院に里帰りし、母「六条御息所」の思い出や春秋優劣論を語り合う。源氏は紫の上が春を好むのに対し、女御は秋を好むことを知る。後に、女御は「秋好む中宮」と呼ばれるようになる。源氏は女御への密かな思いを抱くと共に、四季の美を味わえる豪壮な邸宅、後の「六条院」造営を夢見るようになる。

|

| 第二十帖「朝顔」(あさがお) |

|

| 「朝顔の姫君」は、父の桃園(とうえん)式部卿宮が薨去(こうきょ)したことで賀茂の斎院から退いた。桃園式部卿宮は故・桐壺院の弟で、源氏にとっては叔父に当たる。かねてより、源氏は朝顔の姫君に想いを寄せ、叔母の見舞いにかこつけて桃園邸を訪れた。源氏は熱心に求愛を行い、朝顔の花を添えた歌を贈るが、姫君は慎み深く一向に心開こうとしない。二人の噂が紫の上の耳にも入り、源氏の様子から噂が真実であることを悟り、紫の上は深刻に悩むようになる。ある雪の降る夕暮れ、源氏は紫の上を相手に故・藤壺や女君のあれこれを話題にする。その夜、藤壺が夢枕に現れ、話題にしたことへの怨みで源氏は目覚め、浮かばれぬ霊の成仏を願うのであった。 |

| 第二十一帖「少女」(おとめ) |

|

|

源氏と亡き葵の上の子「夕霧」が十二歳で元服。源氏は夕霧の叙位を六位に留め、官人の養成機関である大学に入れ勉学に励ませた。源氏の厳しい教育方針に応えるように夕霧は刻苦勉励し、異例の早さで寮試(大学寮の試験)に合格した。

その頃、源氏が太政大臣に、元の頭中将は内大臣に昇進。また、斎宮の女御が冷泉帝の中宮(秋好む中宮)となり、内大臣は娘「弘徽殿女御」(*第十七帖「絵合」)の皇后への望みが断たれたことで、その妹「雲居雁」(くもいのかり)に入内の期待をかけるのであった。ところが、「雲居雁」は「夕霧」と同じ祖母「大宮」の元で育ち、相愛の仲となっていることを知った内大臣は檄怒し、「雲居雁」を自邸に連れ帰ってしまった。

|

|

その冬、源氏の腹心惟光(これみつ)の娘が五節の舞姫となり、帝の前で舞った。夕霧は天女のような舞姿に心奪われ、少女に歌を贈る。翌春、夕霧は進士試験に合格を果たす。

翌八月、四季の美が味わえる豪壮な邸宅「六条院」が完成。源氏は紫の上と春の町に、夏の町には花散里を、秋の町は秋好む中宮の里邸に、遅れて冬の町に明石の君が迎えられた。

|

| 第二十二帖「玉鬘」(たまかずら) |

|

|

源氏は未だに夕顔が忘れられない。夕顔亡き後、遺児となった「玉鬘」は四歳の折に、乳母一家に伴われて筑紫に下向し、今では美しく成人していた。その美貌から求婚する者が次々現れ、中でも肥後の豪族「大夫監」の強引な求婚に嫌気し、乳母は長男の助力を得て筑紫を脱出し、帰京することが叶った。

その秋、奈良の長谷寺へ参詣の折、偶然にも夕顔の元・侍女「右近」と巡り合う。右近から話を聞いた源氏は驚きながらも喜んで、玉鬘を養女に迎え入れることにした。玉鬘に対面した源氏は、田舎生活にも拘らず教養と聡明さに加えて、その美貌に満足する想いであった。

この年の暮れ、源氏は紫の上と共に、六条院の女君達のために、正月の晴れ着を調えた。

|

| 第二十三帖「初音」(はつね) |

|

|

六条の院が完成し、初めての新年を迎えた。とりわけ、この世の極楽を思わせる春の御殿で、源氏は紫の上と末永い契りの歌を詠み交わした。明石の姫君のもとに、母の明石の君から歌が贈られてきた。源氏は、夏の御殿で玉鬘の後見を務める花散里を、そして玉鬘を順に訪れ、新年の挨拶を交わした。次いで、冬の御殿にいる明石の君を訪れると、明石の姫君からの返歌に、実母として思い乱れる心の哀れさに共感し、その夜は明石の許に泊まる源氏であった。

慌ただしい新年が過ぎた頃、源氏は二条東院の末摘花と空蝉を訪ねた。正月十四日、足を踏み鳴らして歌い舞う男踏歌(おとことうか)が六条院にやってきた。女君達は見物のために春の御殿に集まり、玉鬘は明石の君や紫の上と初めて挨拶を交わした。

|

| 第二十四帖「胡蝶」(こちょう) |

|

|

春三月を迎えた六条院では、春の御殿の池に竜頭鷁首(りゅうとうげきしゅ)の船を浮かべて船楽が催され、列席の貴公子達と共に、秋好む中宮とその女房達も加わって見物し、夜は盛大な宴が催された。洗練された美を醸(かも)す玉鬘に貴公子の多くが目を奪われ関心を寄せた。 翌日は、中宮主催により季御読経(きのみどきょう)という大般若経を唱える仏教法会の初日で、列席した公卿は秋の御殿に移る。紫の上の趣向で、鳥と蝶を装った童女により花が贈られてきた。

|

|

初夏となり、「蛍兵衛卿の宮」・「鬚黒(ひげくろ)右大将」・「柏木」などから、玉鬘のもとに恋文が寄せられた。養父としての源氏は文の内容を批判しながらも、自身の玉鬘への恋心をそれとなく匂わせる。源氏は紫の上に内心を感ずかれ自省するが、高まる恋心は抑えがたく、ついに意中を告白。信じがたい思いに困惑し、病みつく玉鬘であった。

|

| 第二十五帖「蛍」(ほたる) |

|

|

玉鬘は源氏の思いもよらない告白に戸惑い、心苦しい思いをしている。ところが、当の源氏は弟宮「蛍兵衛卿の宮」との交際を煽(あお)るように勧めて来る。玉鬘は言い寄る求婚者の中では、兵衛卿の宮に惹(ひ)かれるようになっていた。

ある五月雨(梅雨)の降る夜、玉鬘のもとを訪ねて来た兵衛卿の宮に、源氏ははかりごとをめぐらせた。玉鬘のまわりに蛍を放つ演出を行ったのだ。兵衛卿の宮はほのかな光に浮かびあがった玉鬘の美しさに魅入られ、ますます恋心を高まらせるのであった。

|

|

この年は長雨が続き、六条院では多くの女官たちは絵物語で退屈をしのいでいた。玉鬘は住吉物語に熱中し、物語の姫君と身の上を比べるのであった。

源氏の子・夕霧は内大臣によって、無理やり別れさせられた雲居雁のことが忘れられない。一方、内大臣は期待を裏切られた娘たちの不運を嘆きながらも、夕顔との間に生まれた遺児(玉鬘)が気がかりとなり、夢占いで行方を捜させる。

|

| 第二十六帖「常夏」(とこなつ) |

|

ある夏の暑い日、六条院の釣り殿で源氏と夕霧が涼んでいると、内大臣の子息たちがやってきた。夕霧と雲居雁に対する内大臣の仕打ちを不快に思う源氏は、内大臣の様子を尋ね「近江の君」について話題にし、夕方になって玉鬘のもとへ子息たちを誘った。

玉鬘は源氏の様子から実父・内大臣との不仲を察し、父娘対面の望みを悲観するが、源氏はいずれ引き合わせたいと語る。源氏は玉鬘の結婚相手に、兵衛卿宮か鬚黒大将のいずれかをと考えるが、源氏自身が未練を捨てられず気持ちは高まるばかりである。

一方、内大臣は六条院の噂にあがる玉鬘が気になっている。また、夕霧と雲居雁の仲を認めようとも思うが、源氏から話がないことを理由に、いつまでも意地を張っている。引き取った落胤の「近江の君」は、行儀見習を兼ねて「弘徽殿女御」の女房として出仕させることにしたが、女御の方でも非常識さにあきれられる。 |

| 第二十七帖「篝火」(かがりび) |

|

|

内大臣が引き取った落胤「近江の君」に対する軽んじた扱いの噂を聞くにつけ、玉鬘は同じ娘として、引き取ってくれた源氏の心づかいを知り、次第に心の隔てがなくなる想いであった。

玉鬘は、父の内大臣が和琴の名手と知り、源氏から琴の手ほどきを受けていた。ある初秋の夜、源氏は琴を枕に玉鬘と寄り添って寝ていた。それ以上の行為には及ばないが、庭の篝火から立ち昇る煙こそ、燃え立つ私の恋の炎だと、煙にたとえた歌を詠み、断ちがたい恋心を訴える。

その頃、夕霧を訪ねてきた内大臣の長子・柏木と弟の弁少将による楽の音が聞こえ、源氏は三人を招き合奏に興じる。柏木は玉鬘を姉とも知らず、恋心を抱きながら琴を弾く。

|

| 第二十八帖「野分」(のわき) |

|

|

中秋となり、六条院の秋の御殿は草花が美しく咲き乱れていた。ある日、突然激しい嵐に見舞われ、とりわけ秋の御殿も大きな被害を受けた。見舞いに訪れた夕霧は、たまたま春の御殿で戸の隙間から、「紫の上」の姿を見てしまい、気高く咲き誇る桜の花のような美しさにひきつけられてしまう。翌朝再び夕霧は六条院の花散里を見舞い、春の御殿を訪れる。源氏は夕霧を使者として、里帰り中の秋好む中宮の見舞いに行かせたが、夕霧の魂が抜けた様子から、紫の上が見られたことを推測する。

次いで、源氏は夕霧を伴い六条院の女君達を順々に見舞い、玉鬘に戯れる源氏の親らしくない振舞いを見て驚く夕霧であった。

|

| 第二十九帖「行幸」(みゆき) |

|

|

冬十二月、冷泉帝が鷹狩で大原野の行幸した際、玉鬘はひそかに実父の内大臣を目にした。冷泉帝の華やかさは格別で、蛍兵衛卿宮や鬚黒大将と比べるべくもない。玉鬘は源氏から勧められている宮仕えに心が傾く。源氏は玉鬘の入内をおし進めようと、この時代の女子の成人式(12歳〜14歳)に当たる裳着(もぎ)の儀を計画し、内大臣に腰結役(こしゆいやく)を依頼した。初の父娘対面を考えたが、内大臣から母・大宮の病を口実に断られてしまった。源氏は大宮を見舞い、玉鬘を引き取ったいきさつを話し、内大臣への取りなしを嘆願。こうして源氏は内大臣と久方ぶりに出会い、内大臣は初めて玉鬘の素性を知ることになった。

|

| 春二月、六条院で行われた玉鬘の裳着で父娘は対面し、内大臣は源氏に感謝しながら、腰結役をつとめた。蛍兵衛卿宮や鬚黒大将など求婚者も真相を知るが思いは様々であった。同じ内大臣の落胤である近江の君も噂を聞き、玉鬘をうらやむのであった。 |

| 第三十帖「藤袴」(ふじばかま) |

|

|

玉鬘は尚侍(ないしのかみ)として出仕することを思い悩んでいた。秋好む中宮や弘徽殿の女御と帝の寵愛を争う苦労を考えると、ためらう思いがするのであった。そのような時、源氏の使いで夕霧が玉鬘を訪ねてきた。同じ祖母の大宮が亡くなり、喪に服していることを言い訳に、夕霧は藤袴の花に添えて恋の歌を贈った。自分に情けをかけて欲しい胸の内を夕霧は訴えたが、玉鬘の返歌は冷たいものであった。源氏を訪ねた夕霧は、世間の噂を口実に玉鬘への本心を確かめると、源氏は言い紛らしながらも玉鬘を思い切ることにした。

|

| 玉鬘の尚侍として出仕の日取りが決まると、求婚者達は焦って次々と恋文寄せてくる。中でも髭黒大将は柏木を通じて玉鬘に熱心に求婚。内大臣は東宮と関係の深い髭黒大将と結ばれることを望むが、源氏は髭黒大将の妻である北の方と紫の上が異母姉妹であることから反対をする。玉鬘は多くの求愛に関心を示さず蛍兵衛卿の宮にだけは返事を書くのであった。 |

| 第三十一帖「真木柱」(まきばしら) |

|

| 何と以外にも、律義者の髭黒大将が強引に玉鬘に近づき思いを遂げてしまった。大将は我を忘れる思いに浮かれ、玉鬘を邸に迎える手はずを整えるのに余念がない。一方、大将の北の方は、物の怪に取り付かれて病み伏している。おっとりした性格であったが、時々発作を起こす。ある雪の降る夜、玉鬘のもとへ出かけようと落ち着かないところに、突如錯乱した北の方が、大将の衣に香炉の灰を浴びせかけた。それ以来大将は北の方を避けるようになった。 |

|

北の方の父式部卿宮は、玉鬘との関係を知ると激怒して、北の方を自邸に引き取ることにした。大将に姫君は父と会えぬまま母の実家に連れられる前に歌を詠んだ。“これまで慣れ親しんだ真木(桧)柱よ、邸を離れる私を忘れないでおくれ”と、この歌を真木柱の割れ目に残しながら邸を去った。

翌春、玉鬘は尚侍として出仕したが、気が気でない大将は早々に自邸に退下させてしまう。その冬、玉鬘は男児を出産した。

|

| 第三十二帖「梅枝」(うめがえ) |

|

|

「明石の姫君」が東宮(皇太子)妃として宮中へ入ることが決まると、源氏は姫君の成人の祝いである「裳儀(もぎ)の儀」の準備に熱中した。正月末に源氏は「薫き物(たきもの)合わせ」をしようと決め、六条院の女君達に香の調合を依頼した。「薫き物合わせ」は種々の香を持ち寄って薫き、判者が優劣をつける宮廷遊戯で、当代一の風流人「蛍兵衛卿の宮」が判者となった。持ち寄ったそれぞれの薫き物はどれも優れ、優劣つけがたい絶妙の調合に源氏は満足する。

|

|

その夜の酒宴は、おぼろに霞む月の光に、風に誘われた梅の香りが漂っていた。さらに薫き物の香りが加わり、人々の気持ちも浮き立つ思いであった。その宴で内大臣の次男・弁少将(べんのしょうしょう)が催馬来(さいばら)「梅枝」を謡った。

翌日「明石の姫君」の裳儀の儀が盛大に催された。儀式の腰結役は秋好む中宮で、源氏は姫君への今後の支援を頼みとしていた。東宮が元服し、姫君の入内は四月に決まった。源氏は入内のための準備に余念がない。内大臣は、源氏の動向を聞くにつけ、雲居雁(くもいのかり)の行く末と、夕霧との結婚に今更ながら思い悩むのであった。

|

| 第三十三帖「藤裏葉」(ふじのうらば) |

|

| 内大臣は、雲居雁と夕霧の仲を裂いたことを悔やんでいたところに、夕霧の縁談の噂を聞き、いらだつ思いがしていた。内大臣は夕霧と和解するため、自邸で催す藤の花の宴に招くことにした。内大臣はその席で「春日さす 藤の裏葉の うらとけて 君し思はば 我も頼まむ」と歌を詠み、あなたが打ち解けてくれるなら、私もあなたのことを頼みに思うことにしようと、雲居雁との結婚を許すのであった。 |

|

「明石の姫君」の入内が決まると、紫の上は実母「明石の君」の心中を思い、姫君の後見役に推挙した。紫の上は、明石の君と後見役を交代し、初めて対面。二人は互いに相手の優れた人柄を認め合うのであった。入内後、東宮の姫君に対する寵愛は格別で、源氏は万事思い通りに治まった事に満足すると、又しても出家の志が芽生えてくる。

|

| その秋、源氏は異例の准太上天皇の地位に昇った。内大臣は太政大臣に、夕霧は中納言に昇進。十月、六条院に冷泉帝が行幸し、朱雀院も加わり、異例の華やかで盛大な儀式となった。源氏と朱雀院は、桐壷帝時代の紅葉の賀を思い出しながら感慨にふけるのであった。 |

| 第三十四帖「若菜 上」(わかな じょう) |

|

|

朱雀院は病を得たことで、しきりに出家を願うものの、最愛の姫君「女三宮」の将来が気がかりでならない。思い悩んだ末、光源氏に婿として後見となってもらうことを決心する。源氏は当初辞退したが、朱雀院の思いの強さに負け、ついに姫君の降嫁を承知した。

年が明け、源氏は四十歳となり、正月子の日に、玉鬘が若菜を献じて、「四十の賀」を祝った。二月になり女三宮が源氏の正妻として六条院に降嫁してきた。源氏は期待に反して女三宮の幼さに失望するが、紫の上の心中は穏やかではなく、己が運命のはかなさに苦悩の日を送ることになる。その夏、紫の上は六条院の平安を保つ心積もりから、自ら進んで女三宮に対面した。

|

|

翌三月、明石の女御が東宮となる男児を出産し、朗報を聞いた明石の入道は、宿願を果たした喜びの手紙を明石の君に送り届け、自らは身を捨てて山に入ってしまった。

三月末、六条院で蹴鞠が催され、柏木は偶然にも、女三宮のもとから走り出た猫の紐で、御簾が開かれた際に、その姿を垣間見てしまった。かねて女三宮に好意を寄せていた柏木は、ひそかに恋情を募らせ、宮の女房を介して恋の手紙を贈るのであった。

|

| 第三十五帖「若菜 下」(わかな げ) |

|

|

柏木は「女三宮」への恋情に悶々としながら四年が過ぎた。冷泉帝が退位し、東宮が帝位につき、太政大臣(元の頭中将)は引退し、髭黒大将が右大臣となり、明石の女御の第一皇子が東宮になった。

源氏が女三宮を大切に扱うにつけ、紫の上は失望感から出家を願うようになる。明けて二月、出家した朱雀院「五十の賀」が催されることになり、宴に先立ち六条院の女君たちで女楽が催された。紫の上が和琴を、女三宮は琴を、明石の君が琵琶を、明石の女御は筝を合奏し、源氏をはじめ招かれた夕霧も、女君たちの技に感動した。翌日、紫の上が突然発病し、回復の兆しが見られぬまま二条院に移され、源氏はひと時も離れず看護に当たる。

|

|

柏木は女三宮の異母姉「女二宮」を妻に迎えたが、今も女三宮への恋心が消えずにいる。柏木は源氏の不在中に、小侍従の手引きで女三宮に忍び、ついに通じてしまった。

紫の上が危篤に陥り、懸命の加持祈祷に調伏されたのは、なんと六条御息所の死霊であった。紫の上の様態が少し回復した夏の終わりに、源氏は女三宮の懐妊を知らされた。不審に思いながらも、女三宮を見舞った際に、柏木からの恋文を見つけ事の真相を知る。延びていた朱雀院「五十の賀」が暮れに催されることになり、宴の試楽の日、病の身で六条院に参上した「柏木」は、源氏の激しい皮肉交じりの言葉に怖れを抱き、重病に臥す身となった。

|

| 第三十六帖「柏木」(かしわぎ) |

|

|

いま柏木は妻の女二宮とも離れ、回復の兆しもないまま病床に臥し、その病床から女三宮に心のうちを詠んだ歌を贈ると、思いがけず宮から返歌が届いた。喜ぶ柏木は、たとえこの身が空の煙になったとて、私の魂は恋しく思うあなたのそばを立ち離れることはありますまい、と歌を交わした。

女三宮が男児(薫)を出産した。源氏は心ふさぐ思いの中に、産養(うぶやしな)いの祝宴が行われた。女三宮は源氏の様子に耐えかね出家を願う。衰弱した女三宮の見舞いに訪れた朱雀院に、宮はすがりつくように懇願し、やにわに父・院の手で出家を遂げてしまった。柏木は女三宮の出家を聞くと、重体に陥り、見舞いに訪れた夕霧に妻・女二宮の後事を託し、源氏へのとりなしを頼むと、儚(はかな)く死んでいった。

|

|

三月、男児の五十日(いか)の祝いが行われた。源氏は柏木の面影を秘めた幼な子を抱くにつけ、柏木と宮への複雑な思いをかみしめる。一方、後事を託された夕霧は、しばしば女二宮を見舞い慰めるうちに、女二宮への憐れみが恋心に変わるようになった。

|

| 第三十七帖「横笛」(よこぶえ) |

|

| なき柏木の一周忌が営まれた。既に官職を辞している柏木の父は、余りにも早い死の悲しみを新たにするのであった。ある日、朱雀院から女三宮のもとに筍(たけのこ)や山菜が贈られてきた。朱雀院も女三宮の出家に続き、女二宮の夫・柏木の死など、身辺の不幸に嘆く日を過ごしていた。贈られてきた筍を無邪気にかじる幼な子を見ると、複雑な心中ながら罪なきこの子を無事に育てようと思う源氏であった。 |

|

その秋、女二宮を訪ねた夕霧は、宮の母・御息所と柏木の思い出を語り合う。夕霧が琵琶で想夫恋を弾き始めると、御簾の内から女二宮もこれに応じて合奏する。その帰途、夕霧は思いがけず柏木遺愛の横笛を贈られた。その夜、夕霧の夢に柏木が現れ、横笛を伝えたい人は他にいると告げられた。夕霧は源氏を訪ね、横笛と遺言のとりなしのことを話すと、笛は事情があって源氏が預かるという。しかし、遺言については、ただ受け流すだけであった。

|

| 第三十八帖「鈴虫」(すずむし) |

|

|

翌夏、出家した女三宮が守り本尊として朝夕礼拝する持仏の眼を描き入れ、仏の魂を入れる開眼供養が営まれた。源氏は紫の上と共に仏具や法衣などを余念なく準備するのであった。父の朱雀院は尼となった女三宮に三条宮に住むことを勧めるが、源氏は宮を手放そうとはせず、その秋八月十五夜、趣を替えた御殿の庭に放した鈴虫の声を愛でながら、「心もて 草のやどりを いとえども なほ鈴虫の 声ぞふりせぬ」(宮は自らこの世を捨ててしまったが、鈴虫の声のように変わることなく美しい)と、源氏は宮への冷めやらぬ想いの歌を交わすのであった。そこに蛍兵部卿宮と夕霧が訪れ管弦の宴となる。ちょうどその時、冷泉院からお召しがあり、一同は参院し、院のもとで改めて管弦が始まった。

|

|

源氏は院から退出の折に、秋好む中宮を見舞った。中宮は亡き母の六条御息所が、今なお成仏できずに怨霊となっているとして、その苦しみを救うため出家を願い訴える。源氏は不憫に思いながらも出家に反対し、追善供養を勧めるのであった。

|

| 第三十九帖「夕霧」(ゆうぎり) |

|

|

夕霧は、亡き柏木の未亡人・落葉の宮(女二宮)への恋心が募る八月半ば、宮の母・一条御息所を見舞う。折から立ち込めた霧を口実に一夜の宿を求めた夕霧は、「山里の あわれをそふる 夕霧に 立ち出でん空も なき心地して」と、宮に積もる思いを歌に詠んで贈るが、思いはかなわぬままに夜を過ごした。

|

|

夕霧が宮のもとで一夜を過ごしたことを聞いた御息所は、夕霧の胸の内を確かめるため、夕霧に贈ったところ、夕霧と宮の仲を疑う妻の雲井雁に手紙を奪われて隠されてしまう。夕霧は返書を出せず苛立つが、一方、返事をもらえず気落ちした御息所は絶命してしまった。茫然自失した落葉の宮は出家を願うが、父・朱雀院に許されず、ある日ついに夕霧は強引に宮と結ばれた。雲井雁は夕霧の心移りに耐えかね、幼い子供と共に実家の邸に帰ってしまった。

|

| 第四十帖「御法」(みのり) |

|

|

紫の上はかねて生死の境をさまよって以来、死期が近いことを感じ出家を望んできたが、源氏は許してくれないままにいる。明けて紫の上四十三歳の三月、紫の上が発願して書かせた法華経千部の供養が二条院で荘厳に行われた。これが参列者との別れと薄々感じ、親しい明石の君や花散里と歌を詠み交わした。

その夏、里下がりしてきた明石の中宮とその皇子・三の宮(匂宮)が見舞いに訪れた。源氏の孫である皇子は紫の上が寵愛してきただけに、未練が残る思いがするのであった。

|

|

秋八月となり、病状はますます悪化していたところに、明石の中宮が見舞いに訪れ、夕暮れの庭に萩が揺れる姿から「萩の上の露のはかなさ」を歌に詠み交わし、源氏に見守られ中宮に手をとられながら、露が消えるように命が果ててしまった。気高く美しい死顔であった。

悲嘆に暮れながらも源氏は、紫の上の髪を落として出家させるための手配を夕霧に指図する。翌八月十五日盛大な葬儀が行われた。荼毘(だび)に付された煙はまるで天空に消えゆくようであった。我を忘れ悲痛な思いに耐えながら、出家を願う源氏であった。

|

| 第四十一帖「幻」(まぼろし) |

|

|

悲痛の思いの中に新しい年が明け、新春の陽光を見るにつけ紫の上が思い出され、悲しみの癒えない源氏であった。源氏は年賀に訪れた弟宮の蛍兵衛卿宮以外は誰にも会おうとせず、長年紫の上に仕えた女房とともに諦めきれない思いで故人を偲ぶのであった。紫の上遺愛の紅梅に続いて桜が咲くと少しばかり気は紛れるが、一方では春を愛した故人が思い出され、女三宮や明石の君を訪ねても心慰められないでいる。季節の移ろいとともに追慕の情が募る中に一周忌が訪れ、故人が生前に用意していた曼荼羅や経典を供養する。

|

|

季節は深まり行く中、これまでひたすら悲しみに耐えてきた源氏は、いよいよ俗世を捨て出家する決心で、涙ながらに女君達の手紙や紫の上と交わした文を女房に焼かせるのであった。

年の暮れ、宮中で行われる仏名会の追儺に姿を見せた源氏は、幼い孫の匂宮が無邪気にはしゃぐ姿を見るにつけ、悲しみが込み上げ、自らの人生を感慨にふけるのであった。

|

| 「雲隠」(くもがくれ) |

| この巻は巻名だけが伝えられ、本文がないので五十四帖には数えない。前巻から次巻まで八年が経過した間に、光源氏が亡くなったことを示唆する巻名となっている。 |

| 第四十二帖「匂宮」(におうみや) |

|

|

栄華を極めた光源氏は、今はすでに亡く、源氏にゆかりある「匂宮」と「薫」の二人の貴公子が新たな物語の人物として登場する。匂宮は今上帝と明石の中宮の間に生まれた第三皇子で、源氏の孫に当たる。それに対し、薫は表向きは源氏の次男とされるが、実は女三宮と柏木の不義から生まれた宿命の子である。薫はとりわけ冷泉院に目をかけられ、元服も冷泉院のもとで行われた。その年、右近の中将に栄進し、世の注目も集めるが、自らの出生に疑いを抱いており、長ずるにおよんで苦悩を深めていく。その薫は生まれついて、身体に芳しい香りがたつことから、「薫中将」と呼ばれる。

一方、兵部卿となり、薫の一歳年上で何かと張り合う匂宮は、薫香に凝っていることから、「匂兵部卿」ともてはやされる。

|

|

源氏の長男「夕霧」は右大臣となり、六条院へ妻として迎えた「落葉の宮(元・柏木の妻)」と、三条邸に居る正室「雲居雁」の元へ律儀に通っている。薫二十歳の正月、宮中で行われた弓の競技「賭弓」で勝者となった夕霧は、還饗(かえるあるじ)として味方の射手を六条院に招き、その宴に匂宮とともに薫も列席した。

|

| 第四十三帖「紅梅」(こうばい) |

|

|

夕霧と親友であった柏木の弟「按察大納言(あぜちのだいなごん)」には、亡き北の方との間に「大君」と「中の君」の二人の姫君がいる。また、後添いに源氏の異母弟で今は亡き蛍兵部卿の妻・真木柱(まきばしら)を北の方に迎えている。大納言は、娘の大君を東宮妃として入内させており、中の宮を匂宮にと考えている。大納言は、寝殿に咲く紅梅の一枝を折らせ、子息の「太夫の君」を使者として匂宮のもとへやり、「心ありて風のにほはす園の梅にまず鶯のとはずやあるべき」(匂宮を鶯に、中の君を梅にたとえて、鶯は梅を訪れるもの)と、心中をにおわせる歌を送り届けた。

|

|

しかし、匂宮の思いは、むしろ真木柱の連れ子の姫君「宮の御方(おんかた)」に心を寄せており、気乗りのしない返事が返ってきた。匂宮は太夫の君を通じて、宮の御方に恋文を送るが、姫君は結婚に関心のない様子であった。

|

| 第四十四帖「竹河」(たけかわ) |

|

|

かつて光源氏の養女となった夕顔の娘・玉鬘は、髭黒との間に三男二女に恵まれていた。髭黒太政大臣が早世した為、玉鬘は女手一つで育て、今は宮中女官最高位の尚侍(ないしのかみ)となっていた。とりわけ姫君の内、姉の大君には今上帝や冷泉院、夕霧の子の蔵人少将からも求愛があり、玉鬘の頭を悩ませていた。

正月のある日、玉鬘の邸に公達が集まり催馬楽(さいばら)の「竹河」を謡い興じた。その三月、邸の庭にことのほか美しく咲く桜があり、幼い頃からこの桜を取り合いしてきた姫君たちは、この桜が姉妹どちらの桜かを賭けて碁を打っていた。その姿を垣間見た蔵人少将は恋慕募る一方であった。

|

|

四月となり、玉鬘の裁量で大君は冷泉院のもとへ入ることになった。蔵人少将はじめ密かに恋心を抱いていた薫の落胆は大きく、とりわけ今上帝の嘆きは大きかった。それゆえか、翌年に妹の中の君は、玉鬘から尚侍を譲られ、今上帝のもとへ出仕することになった。

その後、大君は姫宮はじめ若君に恵まれたが、院の中での嫉妬や気苦労から里がちとなる。中納言に昇進した薫が挨拶に訪れた際、玉鬘は思うに任せぬ世を嘆くのであった。

|

| 第四十五帖「橋姫」(はしひめ) |

| 橋姫から後の十帖が「宇治十帖」と呼ばれる |

|

|

光源氏の異母弟「八の宮」は、若い頃に源氏の政敵「弘徽殿の女御」方に巻き込まれたが失脚し、今は宇治の山荘で不遇をかこっている。北の方にも先立たれ、大君と中の君の姫君を男手一つで育て上げた。宇治の山寺に住む阿闍梨に深く帰依し、聖のような生活をしていた。冷泉院に参上した阿闍梨から八の宮の人柄と仏道修行を伝え聞いた薫は、その生き方に関心を持ち、師事することになり宇治通いが始まった。

|

|

三年目の秋、八の宮が山寺に参篭している留守中に訪ねてきた薫は、月明かりに照らされ琵琶と琴を合奏する姫君を垣間見た。薫が対面を求めると御簾を隔てて応じてくれた大君に好感を抱き、翌朝、大君と宇治の橋姫を取り込んだ歌を詠み交わした。邸に仕える老女房の弁から、老女が柏木の乳母子で、柏木の臨終の様子と薫の出生の秘密をほのめかされる。匂宮は薫から宇治の姫君の話を聞き心惹かれる思いがする。

その冬、薫は八の宮から自分の死後の姫君のことを託される。翌日、老女房の弁から柏木の遺言と、母である女三宮の手紙を渡され、出生のすべてを知る。

|

| 第四十六帖「椎本」(しいがもと) |

|

|

春も盛りの頃、匂宮は念願の長谷寺に参詣した。その帰途、八の宮の姫君達への興味もあり、宇治にある夕霧の別荘に中宿りすることになった。

夕霧が物忌みで迎えに出られない為、薫が一行を迎え、その夜は管弦の遊びとなった。その音色は対岸の八の宮邸にも聞こえ、翌朝、八の宮から薫に手紙が贈られてきた。匂宮が返事を書き、薫が八の宮に届けることになった。八の宮邸では山里に似ず風流な支度がされ、宮家らしい風雅な趣のもてなしがなされた。

都に帰られてからも、匂宮はたびたび姫君に手紙を贈り、八の宮は返事を中の宮にさせるのであった。七月、中将となった薫が宇治を訪ねると、厄年のため死期を予感する八の宮から姫君達の行く末を託された。秋が深まる頃、阿闍梨の山寺に参篭していた八の宮が、にわかに急変し帰らぬ人となった。

薫は悲嘆にくれる姫君達を見舞い、匂宮からも弔問が寄せられる。年末、悲しみに堪える大君に薫は想いを訴えるが、大君は心開かないまま新春を迎えた。匂宮は、夕霧の六の君との縁談の話も取り合わず、中の君に思いが募るばかりである。

翌夏、薫は久しぶりに八の宮邸を訪れ、鈍色(にびいろ)の喪服に身を包んだ美しい姫君を垣間見た。とりわけ大君の気高く奥ゆかしい美しさに、ますます思いが深まる薫であった。

|

| 第四十七帖「総角」(あげまき) |

|

|

八の宮の一周忌に宇治を訪ねた薫は、再び心情を大君に告白した。大君は亡き父宮の戒めを守る思いから、自らは独り身を通すことにし、中の宮こそが薫にふさわしいと考えていた。薫は女房の弁から大君の思いを聞かされた。

八の宮の喪が明けた頃、薫は翻意を促すため大君の寝所に忍び込んだが、気配に気付いた大君は中の君を残して抜け出した。ある日、薫は一計を案じ、中の君に想いを寄せる匂宮を導き、ついにその夜、匂宮と中の宮は契りを結んだ。

大君はこの出来事に落胆するが、中の君の結婚に手落ちがないように心配りをする。婚儀の三日が過ぎると匂宮の足が遠のき、ついには宇治の紅葉狩りの折も、中の君に逢わずに都に帰られた。とりわけ大君は落胆し、父宮の教えに従わず結婚を許した自らを責めるのであった。匂宮と夕霧の六の君との縁談を耳にすると、絶望的な思いに打ちひしがれ、ついには心労が重なって病み付き、あえなく大君は息絶えてしまった。

その年の暮れ、匂宮は中の君を京の自邸二条院に引き取ることにした。一方、薫は八の宮の一周忌に詠んだ「あげまきに 長き契りを むすび込め おなじところに よりもあはなん{総角(あげまき)結びの糸のように、変わらぬ契りを結び、糸が重なって同じ所で出会うように、あなたといつまでも一緒にいたいもの}」を懐旧しながら喪に服している。

|

| 第四十八帖「早蕨」(さわらび) |

|

|

春が訪れ、宇治の山荘にひとり残された中の君のもとに、山寺の阿闍梨から蕨や土筆(つくし)が風流な籠に入れて届けられた。中の君は「この春は たれにか見せむ 亡き人の かたみに摘める 峰の早蕨」の歌を女房に書かせ贈り届けた。

匂宮が中の君を二条院に迎えるため、薫が後見役として引越しの手はずを整えた。老女房の弁は山荘に残る覚悟で出家した。引越しの前日に薫が宇治を訪れ、あでやかさが増し亡き大君に似てきた中の君の姿を見ると、匂宮に譲ったことを今更ながら後悔するのであった。

京までの遠い道のりと険しい山道に、これほど困難な道を匂宮が訪ねてくれたことを中の君は嬉しく思いながらも、一方では見知らぬ土地へ向かう不安に襲われるのであった。二条院に着くと待ちかねていた匂宮自身が中の君を抱き下ろし、丁重に迎えてくれた。その姿に女房達は喜び、安心する思いであった。

薫が二条院の近くに新築していた三条の宮へ引っ越してきた。薫は匂宮が中の君を気に入り可愛がっていることを聞くと、喜びながらも悔やまれるのであった。花盛りの三月、匂宮を訪ねた薫は中の君とも対面する。薫と中の君の親しい関係に気を揉む匂宮に、辛い思いをする中の君であった。

|

| 第四十九帖「宿木」(やどりぎ) |

|

帝は薫を姫宮「女二の宮」の婿にと考えているが、薫は大君が忘れられずにいた。しかし、帝からの縁談をついに薫は承諾した。

一方、匂宮も夕霧の六の君と結婚した。匂宮は中の君を可愛がる一方で、六の君にも惹かれ、夜離れが多くなると、中の君は憂鬱な日を送るようになった。

ある日、薫は中の君から手紙を受け取り、邸を訪れた薫を中の君は御簾の中に招き入れ、宇治へ連れて行くことを懇願した。薫は恋情を抑えかね袖をとらえて思いを訴えるが、中の君はただ泣くばかり。その時、薫は腹帯から中の君の懐妊を知り、それ以上の振舞いは思い留まり立ち去った。

帰邸した匂宮は、中の君を見ると愛おしく慰めるが、ふと薫の移り香に気付き二人の仲を疑うのであった。 |

|

再び中の君を訪ねた薫は、宇治に御堂を建て、大君の像を安置し、勤行に励みたいと打ち明けた。中の君は、薫からの恋慕をそらすため、大君に生き写しの異母妹「浮舟」がいることを告げた。晩秋、薫は宇治を訪れ、阿闍梨と御堂の建設を相談した夜、弁の尼に浮舟の素性を聞き、興味をそそられた薫は仲介を頼んだ。

翌二月初め、中の君は男御子を出産。匂宮の喜びはこの上なく、匂宮の妻として誰からも重んじられる存在となる。その頃、薫は女二の宮と結婚した。世間からは、帝の内親王との結婚は最高の栄誉として羨望されるが、薫は宇治の御堂の造営に心がとらわれている。

四月、薫は宇治の邸で浮舟一行に偶然出逢い、浮舟の姿を垣間見た薫は、大君に生き写しの彼女に感動し、再び弁の尼に仲介を依頼した。弁は浮舟の母からの喜びの声を薫に伝えた。

|

| 第五十帖「東屋」(あずまや) |

|

|

浮舟の母は元、八の宮の侍女でした。。宮との間に浮舟が生まれたが、宮に軽んじられて、浮舟を連れて常陸の介の後妻となった。浮舟の結婚相手には数ある求婚者の中から左近少将が選ばれた。ところが、仲人を介して常陸の介の実子でないことを知ると、驚いたことに少将は心変わりし、浮舟との結婚を破談し、あろうことか常陸の介の実子の姫に寝返ってしまった。

憤懣やるかたない浮舟の母は、不憫な浮舟をかばうため、異母姉の中の君に預けることにした。中の君の邸で偶然に匂宮を、続けて薫の麗しい姿を垣間見、身分の違いを思いながらも、浮舟を高貴な人に縁づかせることで、少将と日頃差別扱いする夫の常陸の介を見返してやりたい思いになる。

|

|

ある日、邸で偶然にも浮舟の姿を見た匂宮は、女の美しさに興味を持ち、中の君の異母妹とも知らずに言い寄った。気が強い乳母の機転でその場は事なきを得たが、事情を聞いた浮舟の母は、彼女を三条の家に隠すことにした。

一方、宇治を訪ねた薫は、弁の尼から浮舟が三条の家に隠れていることを知らされた。ある夜、薫は隠れ家の浮舟を訪ね、翌朝になって浮舟を宇治に連れ出した。浮舟は事の成り行きにただ茫然とするばかりであったが、牛車の中で薫は大君との往時を偲びつつ、浮舟の今後を思案するのであった。浮舟は運命に流されるように宇治に住むことになる。

|

| 第五十一帖「浮舟」(うきふね) |

|

|

匂宮は邸で出会った誰ともわからない女(浮舟)に心奪われていた。正月、匂宮が若君をあやしているところへ、中の君に新年の挨拶の手紙が寄せられた。匂宮はその手紙を読んであの女と気付き、薫が宇治に隠している浮舟であると直感した。匂宮は早速宇治の山荘に出かけ確かめると、やはりそうであった。匂宮は女房達が寝静まるのを待って戸を叩き、薫の声に似せることで女房の右近を欺き、たやすく浮舟の寝所に入り、薫になりすまし、浮舟を手に入れてしまった。

浮舟はことのなりゆきに思い悩むが、次第に匂宮の情熱的な想いと魅力のとりこになっていく。二月になり、薫が久方ぶりに宇治を訪ねてきたが、浮舟は目を合わせられない。薫は思わせぶりな浮舟の様子に女としての成長を感じ、この春の内に京へ迎える話をする。浮舟は匂宮を、薫は忘れられない大君を、互いの思いに沈みながら時を過ごした。

|

|

二月の十日ごろ、匂宮は雪道にもかかわらず、二人だけの逢瀬を愉しみたい一心で宇治の浮舟を訪ねた。川の対岸にある家来の家に渡る小船の中で、浮舟は匂宮に抱かれながら、「橘の 小島の色は かはらじを この浮舟ぞ ゆくへ知られぬ」(橘の小島の木々の緑は変わることがないが、流れに漂う浮舟のようにはかない私はどこへ流れてゆくのでしょう)と歌を詠んだ。浮舟は薫への罪の意識も忘れ、二人は耽溺と悦楽の二日を過ごした。

薫と同様に匂宮も浮舟を京へ迎える話で板挟みになる中、匂宮と薫の使い同士が鉢合わせし、二人の秘密が露見してしまった。薫は浮舟に怒りの文を送り届ける。浮舟は身も心も匂宮に奪われた我が身を責め、薫に対しての自戒に苦しみ、自らも恥じ、心が千々に乱れるうちに、宇治川に身を投げるほかないと考え入水を決意する。乳母の右近は言い知れぬ胸騒ぎを感じながら、浮舟の側で寝むことにした。

|

| 第五十二帖「蜻蛉」(かげろう) |

|

|

三月末、宇治の山荘が大騒ぎとなった。浮舟が見つからない。浮舟の悩みを知る女房の右近は、もしや宇治川に入水したのではと直感する。母の中将の君は浮舟の失踪に驚き、悲嘆にくれるが、世間体をはばかり、亡き骸がないまま葬儀が営まれた。浮舟の死を知った匂宮は悲しみのあまり伏せてしまった。薫は石山寺に参篭中に知らされ、大君をはじめ関る女性と遂げられない因縁を嘆くのであった。

薫は宇治で四十九日の法要を盛大に営んだ。その後、浮舟を偲ぶ二人の貴公子にも少しずつ変化が表れた。匂宮はお側の女房相手に気を紛らわせる。一方、薫はその夏、明石の中宮が主催する法華八講に参会し、偶然にも妻である「女二の宮」の姉「女一の宮」が、薄絹の衣を着て氷を手に持ちほほ笑む姿を垣間見、その美しさに見惚れてしまう。そんな宮を高嶺の華と判りながらも、薫はしきりに女一の宮の周りに出入りするのであった。

|

| 第五十三帖「手習」(てならい) |

|

|

比叡山横川に住む僧都(高僧)の母尼と、妹尼が長谷寺に詣でた帰り道、母尼の気分がすぐれず、縁のある宇治の院に中宿りした。僧都は母尼の看護のために山を降りてきた。弟子の僧が院の庭を見回っていると、黒髪の美しい女が宇治川の大木の根元で泣いていた。入水を図った浮舟だが、誰も知らない。

僧都の妹尼は、先に亡くなった娘の身代わりに、長谷観音の授かりものと手厚く看病する。やがて母尼が回復し、妹尼は小野の里に浮舟を連れ帰った。浮舟は完全に記憶を失っていた。数ヶ月が過ぎた夏、ようやく意識が戻ったが、ただ黙して何も語ろうとはしない。

秋になってからも、ただ出家を求めるばかりで、その頃訪ねてきた妹尼の亡き娘の婿の中将が浮舟を見染めるが、浮舟は煩わしく相手にしない。

ある日、尼君の留守中、女一の宮の加持祈祷を明石の中宮に請われた僧都が、下山途中に浮舟を見舞ったところ、浮舟は僧都に出家を懇願し、熱意に動かされた僧都は、その場で出家を遂げさせた。

僧都の祈祷で女一の宮の病が回復し、明石の中宮に宇治で浮舟を見つけて以来の話をする。年が明け、出家した浮舟は勤行に励み、手習いして過ごしている。一周忌が過ぎたころ、薫は浮舟の生存と出家したことを明石の中宮から知らされた。

|

| 第五十四帖「夢の浮橋」(ゆめのうきはし) |

|

|

薫は比叡山根本中堂へ月参りの帰途、横川の僧都を訪ね、事のあらましを聞き、浮舟に間違いないことを確信し涙を落とした。僧都は懇願されたとはいえ、早まって出家させたことを後悔する。薫は僧都に浮舟へとりなしの手紙を頼み、自分の手紙とともに浮舟の弟の小君に持たせ、浮舟のもとに遣わせた。しかし、浮舟は小君に会おうともせず、人違いだと言って返事も書かず、変わり果てた尼姿を見られたくないと思い、ただ泣くばかりであった。

小君の帰りを待ちわびる薫のもとに、浮舟と出逢えず、返事ももらえなかった話を聞き、落胆する薫は誰か男が浮舟を小野に隠しているのではと疑うのであった。

|